【Microsoft Ignite 2025】ITOpsにおける自律時代の到来に備える:講演レポート

Microsoft Ignite(イグナイト)とは、マイクロソフトが年に一度開催する、ITプロフェッショナルや開発者、業界のリーダーたちを対象とした最大級のテクノロジーイベントです。AI、クラウド、セキュリティなどの最新技術やビジョンが発表され、世界中から注目されています。

今年のMicrosoft Igniteは、サンフランシスコとオンラインにて開催。「AIの時代にインパクトを与えるために必要なエッジを手に入れる」をテーマに、AIの活用がビジネスの中心となる中、その可能性を最大限に引き出すための知識やスキルを深める場となります。

セッション概要

本講演は、サイバーセキュリティとIT運用で30年以上の経験があり、元米国サイバー軍のリーダー、現Automox社の最高技術責任者であるジェイソン・キクタ氏が登壇。

「従来のIT運用が多くの手作業によっていかに非効率か」という指摘と、「AIを活用した自律的な運用へ移行」に関する内容でした。

本記事では、講演で語られたIT運用の現状、自律化の鍵となるコンセプト、そして未来に向けてITリーダーが今すぐ始めるべき具体的なステップを、現場の運用担当者の視点から詳しく解説します。

| セッション番号 | ODSP1478 |

|---|---|

| セッション名 | Prepare for the autonomous era in ITOps(ITOpsにおける自律時代の到来に備える) |

| セッション概要 | レガシーな戦術がITをどのように減速させ、自動化がIT運用をどのように再構築するかを解説します。 エンドポイントを保護し、自律的な運用を取り入れ、組織を2026年に導くための実践的な方法を共有します。 |

| 登壇者 | Automox社 CTO Jason Kikta氏 |

数字が物語る、IT運用の停滞

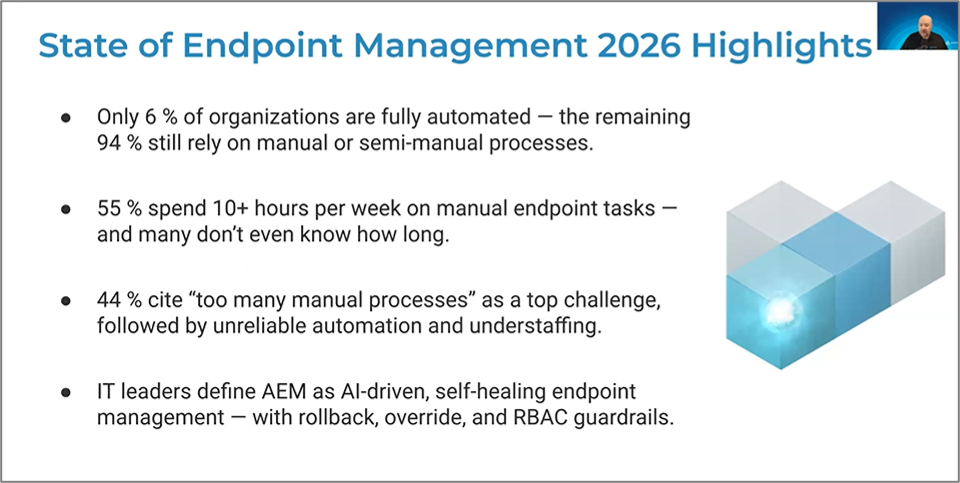

まず、講演の冒頭で、キクタ氏は「2026年のエンドポイント管理状況レポート」の衝撃的なデータを共有しました。

これは、現状の課題が解決されないまま未来(2026年)を迎えた場合を想定した、意図的な未来予測のシナリオです。今すぐ対策を講じなければ、数年後もIT運用の現場は同じ問題に直面し続けるという強い危機感が伝えられます。

レポートでは、以下のような状況が示されています。

- 自動化の遅れ(完全に自動化されている組織はわずか6%で、94%は手作業や半手動のプロセスに依存)

- 手作業の多さ(55%の組織が、手作業のエンドポイントタスクに週10時間以上を費やす)

- 最大の課題(44%の組織が「手作業のプロセスが多すぎること」を最大の課題として挙げる)

この非効率な労働、時間、そして注意力の浪費は、「IT部門が本来注力すべき、より価値の高い業務への取り組みを妨げる大きな要因となっている」と、キクタ氏は語ります。

新たなセキュリティ指標に「時間」の追加を推奨

次にキクタ氏は、過去数十年にわたってセキュリティ分野で見られた傾向「スピードよりも完全性が重要」という考え方に対し、逆説を唱えます。「時間が新しいセキュリティ指標である」という力強いメッセージを打ち出しました。

これは、セキュリティ対策において、完璧さを追求するあまり対応が遅れるよりも、多少不完全であっても迅速に対応することの方が重要であるという考え方です。

特に、脆弱性が公開されてから数時間で大規模な攻撃が発生する現代において、平均修復時間(MTTR)は組織のサイバーレジリエンスを測るための決定的なベンチマークとなります。

自動化の真価は、コンピューターが得意とするスピード、反復性、規模、精度を最大限に活用し、MTTRを限りなくゼロに近づけることにあります。脅威に迅速に対応できる能力、つまり「スピード」こそが、ビジネスを保護する「安全性」に直結するといいます。

手動プロセスに依存することは、攻撃者に対して無防備な時間を与えてしまうことに他なりません。

手作業の限界

手作業による管理は、もはや限界に達しています。講演では、IT運用における具体的な課題が3つの側面から語られました。

| タスク | 具体的な問題点 |

|---|---|

| パッチ適用 | 組織の半数が、エンドポイントへのパッチ適用に5日以上を要している。 これは、在宅勤務や出張先など、多様な環境に存在するデバイスを危険に晒す「攻撃者にとっての好機」となる。 |

| トラブルシューティング | 55%が週に10時間以上、5人に2人は週に20時間を費やしている。 これは深刻な生産性の損失であり、担当者はもっと価値のある、そしてやりがいのある仕事に取り組む機会を失っている。 |

| レポート作成 | 32%が月に10時間以上を費やしている。 手作業でのデータ収集、正規化、分析は時間がかかるだけでなく、スケールしないため、問題発生時の対応を遅らせ、セキュリティ状態の可視性も損なう。 |

これらの退屈で骨の折れる作業から担当者を解放することは、生産性向上だけでなく、彼らの働きがいや職場環境の改善にも繋がる重要なテーマである、と語られます。

これらを解決する、AEM(自律型エンドポイント管理)

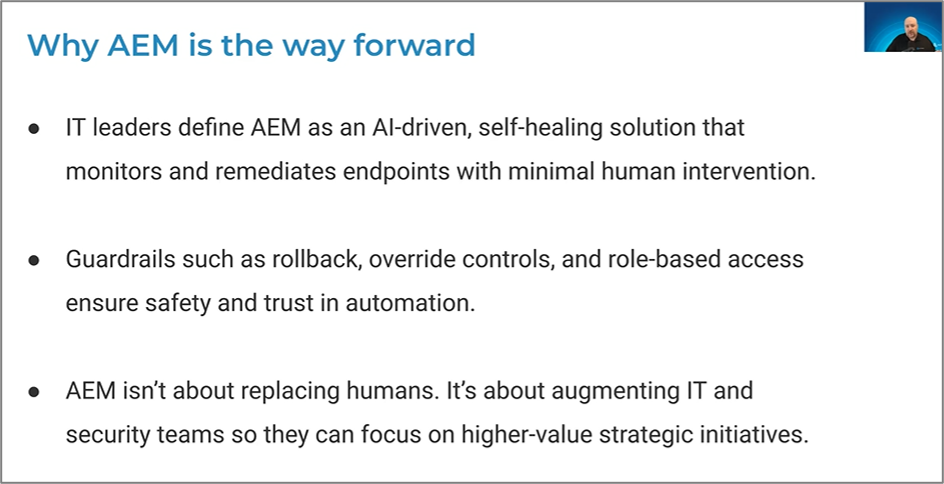

これまでの課題を解決する鍵としてキクタ氏が提唱するのが、「AEM(Autonomous Endpoint Management:自律型エンドポイント管理)」です。

AEMとは、AIを駆使してエンドポイントの監視から修復までを自律的に行う、いわば「自己修復ソリューション」です。これにより、人間の介入を最小限に抑えながら、パッチ適用、設定ミス、セキュリティインシデントへの対応を迅速かつ大規模に実行することが可能になります。

ただし、キクタ氏は「AEMは人間を不要にするものではない」と強く主張します。AIはあくまで人間を「増強(augment)」する存在であり、最終的な判断、直感、そして経験といった人間ならではの資質が不可欠です。

AEMの真の目的は、IT担当者を退屈な繰り返し作業から解放し、彼らが本来持つべき判断力や経験を活かせる、より価値の高い戦略的業務に集中させることにあります。

この自律的な運用を安全に実現するためには、ロールベースのアクセス制御(RBAC)やオーバーライド、ロールバックといった「ガードレール(安全装置)」が極めて重要になります。

自動化の勘所。どこから手をつけるべき?

では、具体的に何を自動化すればよいのでしょうか。キクタ氏は、まず着手すべき領域として以下の3つを挙げました。

| 自動化すべき領域 | 具体例 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 摩擦が大きく、量の多いタスク | パッチ適用、アラートのトリアージ、資産の可視化 | 運用負荷が特に大きい定型業務を自動化し、最も直接的な価値(工数削減、スピード向上)を得る。 |

| コンプライアンス重視のプロセス | 報告、ポリシーの強制、監査証跡の作成・追跡 | 人間の介在によるミスや抜け漏れを防ぎ、信頼性の高い実行を保証する。監査対応も効率化。 |

| 標準化が必要なタスク | インシデント対応、ソフトウェア展開、ポリシー適用 | ネットワーク全体の一貫性を保ち、トラブルシューティングの効率化とセキュリティレベルの向上を実現する。 |

今、ITリーダーが踏み出すべき4つのステップ

講演の最後に、キクタ氏はITリーダーが今すぐ行動すべきこととして、4つの重要なステップを提示しました。

| ステップ | 具体的なアクション |

|---|---|

| 1. ビジネス指標として捉える | エンドポイントの健全性やセキュリティ(例: MTTR)を、ビジネスの健全性を示す重要業績評価指標(KPI)として位置づけ、経営層を含む他部門にその重要性を周知する。 |

| 2. ロードマップを構築する | まずは小規模で価値の高い領域から自動化を始め、成功体験を積み重ねる。その成功テンプレートを基に、段階的に適用範囲を拡大していく計画を立てる。 |

| 3. 「何もしない」コストを啓蒙する | 自動化を導入しないことが、侵害による評判の失墜、コンプライアンス違反によるビジネス機会の損失、訴訟リスクなど、目先のコストをはるかに上回る損害に繋がることを経営陣に理解させる。 |

| 4. AI駆動のツールを受け入れる | AIを万能薬や脅威と捉えるのではなく、人間を増強するための強力な支援技術として受け入れる。 明確なポリシーとガードレールを設けた上で、自社に合ったユースケースから活用を始める。 |

【Ops Today解説】 講演から読み解く、IT運用に不可欠な3つの視点

キクタ氏の講演は、単なる未来予測ではなく、現代のIT運用が直面する課題への具体的な処方箋を提示するものでした。Ops Today編集部として、特に重要だと感じた3つの視点について解説します。

1. 「完璧」から「迅速」へ:マインドセットの転換

最も印象的だったのは「時間が新しいセキュリティ指標」という言葉です。これは、従来の「100%の完全性を目指す」という考え方から、「リスクを許容しつつ、いかに迅速に対応するか」というマインドセットへの転換を促すものです。

脆弱性の発見から攻撃までの時間が短縮化する中、完璧な準備を待っていては手遅れになります。MTTR(平均修復時間)を重要指標とし、スピードを最優先する考え方は、まさにSRE(Site Reliability Engineering)の思想にも通じる、これからのIT運用の基本となるでしょう。

関連記事:SREチーム構築の実践ガイド!DevOps連携で実現する、信頼性・開発速度の両立

2. 人を活かすための自動化

AEM(自律型エンドポイント管理)は、人間を置き換える技術ではなく、「人間をより価値のある仕事に集中させるための技術」として語られました。

パッチ適用やレポート作成といった、いわゆる「トイル(Toil:骨の折れる仕事)」を機械に任せることで、人間はトラブルシューティングにおける高度な判断や、システム全体の改善といった、創造性や経験が求められる業務に注力できます。

これは、運用担当者のモチベーション向上と、組織全体の技術力向上に直結する重要な視点だと感じました。

3. すべての土台となる「標準化」

キクタ氏が自身の経験を交えて熱弁した「標準化」は、見過ごされがちですが、自律化を成功させるための最も重要な土台です。

OSのバージョン、各種設定、ポリシーなどがバラバラの環境では、そもそも「何が異常なのか」を定義できず、自動化は機能しません。環境を標準化することで初めて、異常検知の精度が上がり、トラブルシューティングが効率化され、信頼性の高い自動化が実現できるのです。

非常に基本的で当たり前に感じる方もいるかもしれませんが、重要な視点です。

まとめ

今回の講演では、IT運用がもはや人海戦術で乗り切れる時代ではないことを明確に示される内容でした。AIを活用した自律的な運用、特にAEMのようなアプローチは、単なる効率化ツールではなく、ビジネスの継続性を支えるための必須要素となりつつあります。

重要なのは、自動化は人間を置き換えるものではなく、私たちをより創造的で価値の高い仕事へと導いてくれる「増強」であるという視点です。まずは自社の課題を洗い出し、小さな成功を積み重ねることから、自律化時代への第一歩を踏み出すことが重要だろうと感じました。