ラーメン屋の行列整理術に学ぶ「リクエストキュー管理」の基本戦略

最近東京は急に寒くなり、温かい食べ物が美味しい季節になりました。

筆者はラーメンが大好きなのですが、一つ悩みがあります。それは、食べるのが遅く、行列のできる人気店に入ると背後から無言のプレッシャーを受ける気がして焦ってしまうため、なかなか来店できないことです。

そんな人気店は、なぜあれほどスムーズにお客さんをさばき、厨房も混乱させずに高い回転率を維持できるのか…?

考えてみると、その仕組みは実に見事。ラーメン屋における、お客さんを待たせすぎず満足度を下げない工夫は、Webサーバーが大量のリクエストを処理する「リクエストキュー管理」の考えと通じるものがあります。

本日は、ラーメン屋の行列整理術に学ぶ「リクエストキュー管理」のお話しです!

一人ですべてをこなす店主(シングルキューの問題点)

想像してみてください。店主が一人で注文を取り、調理し、会計までこなす小さなラーメン屋。一人で対応できるお客さんの数には限界があり、一人のお客さんに対応している間、他の人はただ待つしかありません。

これは、Webサーバーにおける「シングルスレッド」の処理に似ています。

一つのリクエストを処理している間、他のリクエストは待ち行列(キュー)に溜まる一方で、これがWebサイトの表示遅延や、最悪の場合サーバーダウンの原因となります。

食券制の導入(リクエストの事前処理と効率化)

多くのラーメン屋が導入している食券制。これは、お客さんにあらかじめ注文を決めてもらい、支払いを済ませてもらうことで、厨房の調理プロセスを効率化する仕組みです。

Webシステムにおけるリクエストキューも同様の役割を果たします。 リクエストを一旦キューに受け入れることで、サーバーは自身の処理能力に合わせてタスクをこなすことができます。

これにより、突発的なリクエストの急増(スパイク)が発生しても、サーバーが即座にパンクするのを防ぎ、システム全体の安定性を高めることができます。

役割分担で効率UP(ロードバランサーと複数サーバー)

人気店になると、店主一人では回らなくなり、調理担当、接客担当とスタッフを増やして対応します。Webシステムも同様に、アクセスが増えればサーバーの台数を増やして対応します。

しかし、ただサーバーを増やしただけでは、リクエストが特定のサーバーに集中してしまう可能性があります。そこで登場するのが、ラーメン屋の「行列整理係」にあたる「ロードバランサー」です。

ロードバランサーは、やってきたリクエストを複数のサーバーに適切に振り分けることで、一台あたりの負荷を均一にし、システム全体のスループット(単位時間あたりの処理能力)を最大化します。

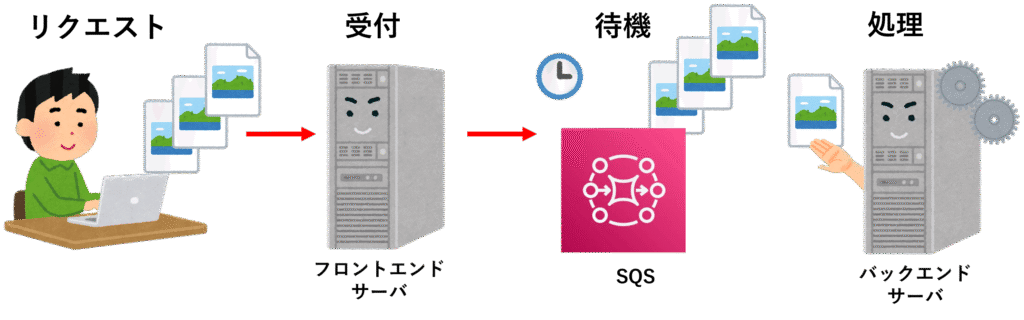

メッセージキューサービスでキュー管理を実現

AWS、Azure、Google Cloudといった主要なクラウドプラットフォームは、このリクエストキュー管理をより高度かつ容易に実現するためのサービスを提供しています。

これらのクラウドサービスは、システムの各コンポーネントを疎結合にする、つまりお互いが直接影響し合わないようにするための「メッセージキューサービス」を提供しています。

| プラットフォーム | 提供サービス例 | 特徴 |

|---|---|---|

| AWS | Amazon Simple Queue Service (SQS) | フルマネージドで、高いスケーラビリティと信頼性を持つ。標準キューとFIFOキューの2種類がある。 |

| Azure | Azure Queue Storage | 大量のメッセージを格納でき、非同期タスク処理や負荷平準化に利用される。 |

| Google Cloud | Cloud Pub/Sub | グローバルなリアルタイムメッセージングサービス。高いスループットと低遅延を実現。 |

これらのサービスを利用することで、開発者はキュー管理の複雑な仕組みを自前で構築する必要がなくなり、アプリケーション開発に集中できます。

例えば、ユーザーからの画像アップロード処理を考えます。リクエストを直接処理するのではなく、一旦Amazon SQSのようなキューに溜め、バックエンドのサーバーが自分のペースで画像を処理するようにすれば、フロントエンドの応答性を損なうことなく、重い処理を非同期で実行できます。

負荷に応じた自動スケーリング

クラウドの真骨頂は、負荷状況に応じてサーバーの数を自動で増減させる「オートスケーリング」機能にあります。 ロードバランサーとメッセージキューを組み合わせることで、キューに溜まったメッセージの量に応じて、処理を行うサーバー(コンシューマー)の数を自動的に調整することが可能になります。

これにより、平常時はコストを抑えつつ、アクセスが急増した際には自動でスケールアウトしてパフォーマンスを維持するという、効率的で費用対効果の高い運用が実現します。

ラーメン屋から学べること

ラーメン屋の行列整理も、Webサーバーのリクエストキュー管理も、その目的は「限りあるリソースで、いかに多くのお客さん(リクエスト)を効率よく、かつ満足度を下げずに処理するか」という点に集約されます。

この記事で見てきたように、「リクエストを一旦キューで受け止め、ロードバランサーで負荷を分散させ、必要に応じて処理サーバーの数を調整する」という考え方は、システムのスループットと安定性を向上させるための基本戦略です。

しかし、繁盛しているラーメン屋の工夫はそれだけにとどまりません。さらに踏み込んで観察すると、より高度なキュー管理のヒントが見えてきます。

| ラーメン屋の工夫 | ITシステムへの応用 | 効果 |

|---|---|---|

| 「おひとり様」を先に通す | 優先度付きキュー(Priority Queue) | カウンター席が1つ空いた時、4人組を待たせてでも1人客を先に案内するように、処理時間の短い「軽い」リクエストを、重いリクエストより先に処理するといった考え方を適用します。 あくまでこれは概念的な例えであり、実際のシステムではリクエストの重要度やビジネスインパクトなど、より複雑な要素を考慮して優先度を決定します。 |

| 同じ注文をまとめて作る | バッチ処理 | 「醤油ラーメン」の注文が3つ続いたら、麺を一度に茹でて効率化するように、データベースへの書き込みなどの類似リクエストを一定数溜めてから一度に実行する。 コンテキストスイッチのオーバーヘッドを減らし、スループットを向上させる。 |

| 整理券を配る | 非同期処理とコールバック | 長時間並ばせる代わりに整理券を渡し、指定時間に戻ってもらうように、時間のかかる処理リクエストにはまず受付完了(整理券)を即座に返し、処理完了後に結果を通知(コールバック/Webhook)する。 クライアントを長時間待たせず、システム全体の応答性を保つ。 |

さいごに

本日は、ラーメン屋の行列整理術に学ぶ「リクエストキュー管理」の基本戦略についてのお話しでした。

ラーメン屋に限った話ではなく、このように物事を構造的に捉え、ボトルネックを発見するというアプローチは、我々システムエンジニアの仕事にも大いに役立つはずです。

もし、今あなたが技術的な壁に突き当たっているのであれば、少しだけ視野を広げて、身の回りの「上手く回っている仕組み」を観察してみてはいかがでしょうか。様々な物事に目を向けることで、今まさに困っている問題解決のヒントが、意外なところから見つかるかもしれません。