【Google Cloud Next Tokyo 2025】Google Agentspace を実際に導入した効果と今後の展望:講演レポート

Google Cloud Next Tokyo 2025とは?

Google Cloud Next は、Google Cloud が主催する大規模なオンサイトイベントです。2025年8月5(火)と6日(水)の2日間、東京ビッグサイトで開催され、オンラインでのライブ配信も行われます。

本イベントでは、最新のクラウド技術や生成 AI ソリューションが紹介され、業界リーダーによるセッション、革新的なデモ、ネットワーキングの機会を通じて、Google Cloud が実現する未来を体験可能です。

セッション情報

| セッション名 | Google Agentspace を実際に導入した効果と今後の展望 |

|---|---|

| セッション概要 | MIXI では今年5月、国内で初めて Google Agentspace を導入し、全社展開に向けて準備を進めてきました。Agentspace は、Google Cloud が提供する、企業内の様々な情報へのアクセスと活用をAIエージェントで効率化するプラットフォームです。 本セッションでは、導入の経緯、デモンストレーションを交えた使用例から、業務プロセス改善の実例、今後の展開計画まで具体的事例を交えてお話しします。 |

| 登壇者 | 白川 裕介氏 |

はじめに

このセッションでは、株式会社MIXIの白川裕介氏が登壇し、Google Agentspaceを実際に導入した効果と今後の展望について語りました。

本記事では、社内に散在する情報へのアクセスに課題を抱える多くの企業にとって、Google Agentspaceがいかにしてその問題を解決し、業務効率を劇的に向上させるか、その具体的な道のりと成功の鍵を解説します。このセッションから、自社の情報活用を次のレベルへ引き上げるための具体的なヒントを得られるでしょう。

Google Agentspaceが拓く、新たな情報活用の地平

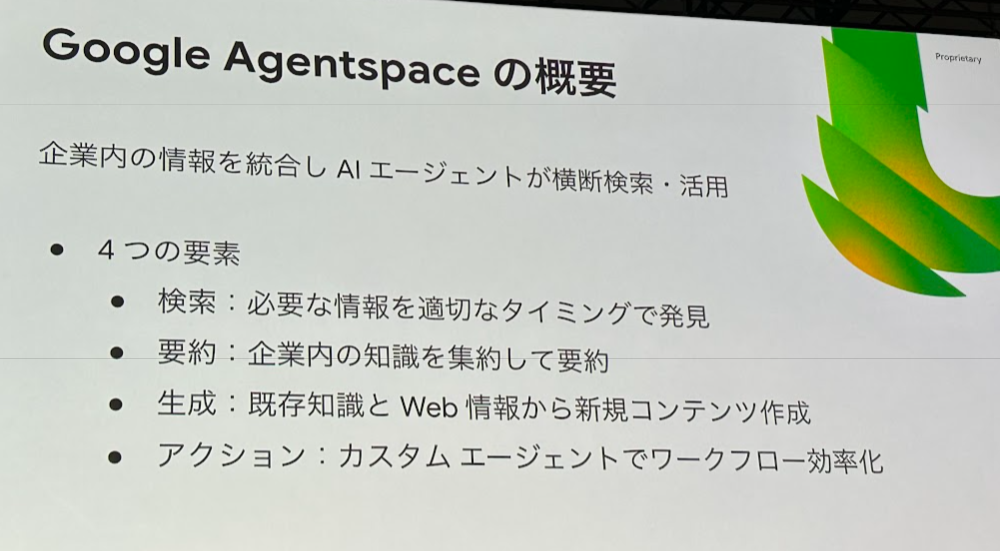

Google Agentspaceは、単なる検索ツールではありません。企業内に分散したあらゆる情報をAIエージェントが横断的に検索、要約、生成し、さらには具体的なアクションまで実行する統合的なプラットフォームです。

これにより、これまで情報のサイロ化によって分断されていた知識が繋がり、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。

Google Agentspaceは主に4つの要素で構成されています。

必要な情報を適切なタイミングで発見する「検索」、企業内の知識を集約して要約する「要約」、既存の知識やWeb情報から新しいコンテンツを作成する「生成」、そしてカスタムエージェントを通じてワークフローを効率化する「アクション」です。これらの連携により、ユーザーは必要な情報へ瞬時にアクセスし、次の行動へとスムーズに移行できます。

Google Agentspaceが持つ主要な機能は、以下の通りです。

| 機能名 | 説明 |

|---|---|

| カスタムエージェント | ノーコードで自社独自のAIエージェントを設計・構築できます。 |

| アシスタントアクション | 自然言語での指示により、メール作成やカレンダーへの予定登録、JIRAチケットの起票といったアクションを実行します。 |

| NotebookLM Enterprise | ドキュメントやデータに基づいた対話や要約、アイデア出しを支援します。 |

| Deep Research | 複雑なリサーチタスクを自律的に実行し、深い洞察を提供します。 |

また、一般的なRAGソリューションと比較して、Google Agentspaceは多くの利点を持っています。

| 項目 | Google Agentspace | 一般的なRAGソリューション |

|---|---|---|

| データ連携 | Google Workspaceや主要SaaSツールと事前統合済みで、容易に接続可能です。 | 個別の連携開発が必要です。 |

| セキュリティ | データソースのACL(アクセス制御)を自動で継承し、安全な情報アクセスを実現します。 | ACL実装のために別途開発が必要です。 |

| 導入スピード | 事前統合により設定ベースで迅速に導入でき、開発工数を大幅に削減します。 | カスタマイズにリードタイムを要します。 |

| 運用負荷 | SaaSとして提供されるため、基盤の保守・運用が不要です。 | 自社での保守・運用が必要です。 |

Google Agentspaceに関する詳細は公式ドキュメントをご参照ください。

属人化と非効率からの脱却:導入前の課題と4つの検証フェーズ

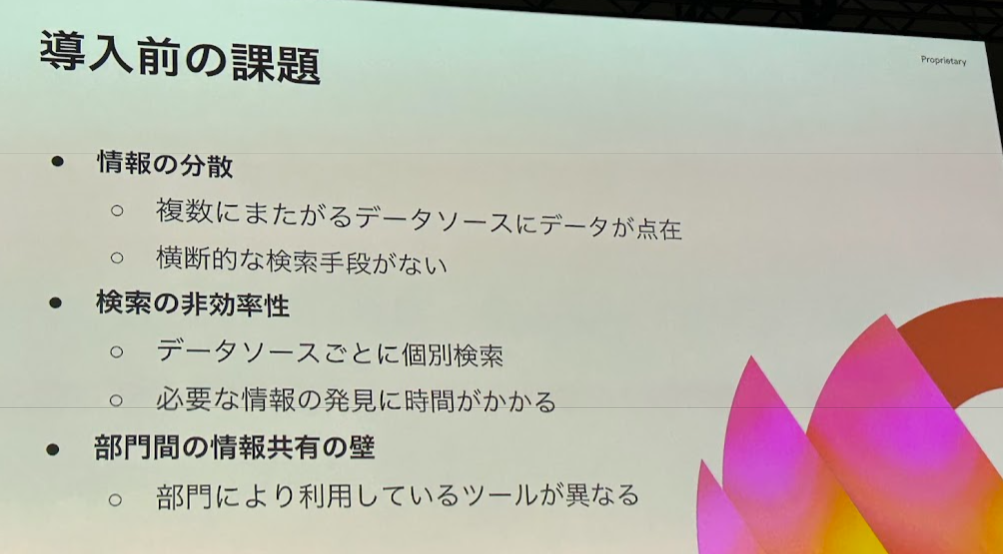

MIXI社では、Google Agentspace導入以前、多くの企業が直面する共通の課題を抱えていました。情報は複数のデータソースに点在し、横断的な検索手段がないため、社員は必要な情報を探すのに多くの時間を費やしていました。

また、部署ごとに利用するツールが異なり、部門間の情報共有がスムーズに行えないという壁も存在していました。

これらの「情報の分散」「検索の非効率性」「部門間の情報共有の壁」という根深い課題を解決するため、同社はGoogle Agentspaceの導入を決定しました。その理由は、既存ツールとのシームレスな連携、ACLを活用した強固なセキュリティ要件への適合、そして全社展開を見据えたスケーラビリティにありました。

導入は、以下の4つのフェーズに分けて慎重に進められました。

| フェーズ | 主な目的 | 対象ユーザー |

|---|---|---|

| フェーズ1:準備 | PoC(概念実証)の体制を構築します。 | – |

| フェーズ2:初期検証 | 技術的な実現可能性を確認し、ACLなどの基本動作を検証します。 | 導入プロジェクトメンバー、情シス・セキュリティ担当 |

| フェーズ3:限定公開 | 安全性・有用性を評価し、全社展開に向けた活用事例を創出します。 | 各部門のステークホルダー、役職者、AI関連業務の担当者 |

| フェーズ4:実務検証 | 実際の業務データを用いて、各部署に最適化された事例を創出し、応用方法を検証します。 | プロダクト(モンスト/コトダマン)関係者、間接部門(情シス/DX推進)関係者 |

業務を変革する活用事例とデモンストレーション

Google Agentspaceは、具体的な業務シーンでその真価を発揮します。プロダクト部門では、資料検索や要約が劇的に効率化されました。

高精度な検索機能により、曖昧な言葉や短いプロンプトでも適切な資料を素早くピックアップし、複数のデータソースを横断して情報をまとめてくれるため、情報収集時間が大幅に短縮されました。

過去の不具合チケットから関連する改修情報を探し出し、類似案件の調査に役立てる、あるいは特定の期間に実施された施策やイベントの履歴を正確に把握するなど、多岐にわたる活用が進んでいます。

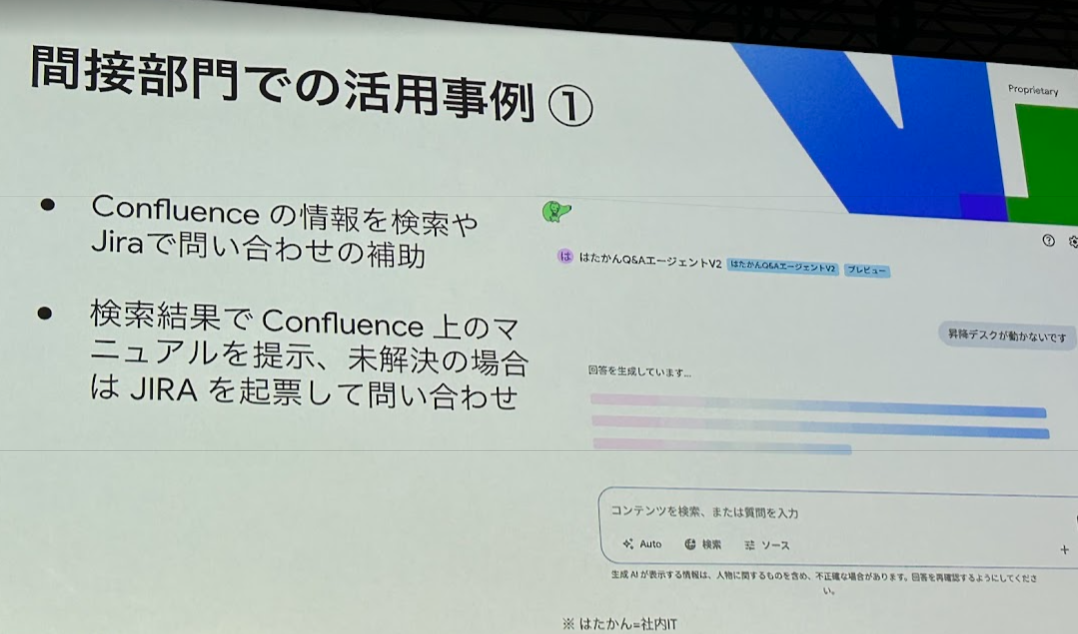

間接部門においても、その効果は絶大です。例えば、ヘルプデスク業務では、問い合わせ内容に応じて、Confluence上のマニュアルを提示したり、解決しない場合はJIRAチケットの起票を促したりといった一次対応を自動化できます。

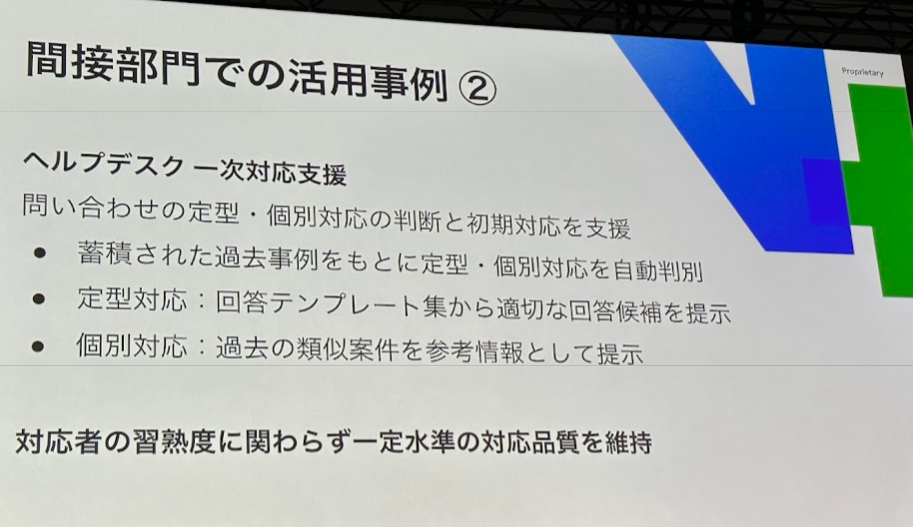

蓄積された過去の事例をもとに、定型的な問い合わせか個別対応が必要かを自動で判断し、定型の場合は回答テンプレートを提示、個別の場合は類似案件を参考情報として提供することで、対応者の習熟度に関わらず、一定水準の対応品質を維持できるようになります。

セッションで行われたデモでは、申請フローをGoogle Agentspace上で行う様子が紹介されました。ユーザーが申請の意思を示すと、Google Agentspaceが適切なテンプレートを提示し、必要な情報を収集した上で、JIRAのチケットを起票するという一連の流れが自動化されていました。これにより、これまで手作業で行っていたプロセスが大幅に簡略化され、業務のスピードアップと品質向上が実現されていることが示されました。

【解説】特に注目したい2つの機能

今回のセッションで紹介された多くの機能の中で、特にシステム運用に携わる技術者にとって注目すべきは、「カスタムエージェントによるアクション実行」と「ACLを継承した横断検索」の2つです。

「カスタムエージェントによるアクション実行」は、一言で言うと、日々の定型業務を自然言語で自動化する仕組みです。私たちはこれまで、障害報告や各種申請のために、複数のシステムを横断して情報をコピー&ペーストし、チケットを作成するといった手間のかかる作業に多くの時間を費やしてきました。

この機能を使えば、「先週発生したアラートの情報をまとめて、障害報告チケットを作成して」と指示するだけで、Google Agentspaceが必要な情報を収集・整理し、JIRAへの起票までを代行してくれます。これにより、運用担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

もう一つの「ACLを継承した横断検索」は、情報活用の利便性とセキュリティという、時に相反する要求を両立させるための鍵となります。一言で言うと、これは、Google DriveやConfluenceなどで既に設定されているアクセス権限を完全に尊重した上で、安全な横断検索を実現する機能です。

これにより、ユーザーは自分に閲覧権限のある情報だけを、あらゆるデータソースから一度に探し出すことができます。機密情報を守りつつ、組織全体の知識を最大限に活用できるこの機能は、エンタープライズ環境における情報検索のあり方を根本から変える可能性を秘めています。

導入効果と成功への2つの鍵

Google Agentspaceの導入により、MIXI社は情報収集にかかる時間の大幅な短縮、そして情報処理における業務品質の向上という大きな成果を得ました。複数のデータソースの情報を自動で統合・要約できるため、曖昧なキーワードでも関連資料を正確に特定でき、大量の資料から必要な情報を探し出す作業と要約を同時に実行できます。これは、対応者の経験に関わらず、常に一定の品質で業務対応が可能になることを意味します。

しかし、このような成功は、単にツールを導入するだけでは得られません。セッションでは、成功に不可欠な2つの要素が強調されました。それは「データ」と「業務フロー」です。

データの管理や品質向上

Google Agentspace導入の際、成功の鍵を握るデータについて、実施すべき事は以下の通りです。

・データ品質が精度を左右: 不要なデータは精度低下の原因となるため、クレンジングが必須です。

・構造化されたデータ管理: データを適切な形で整理・保存し、アクセスしやすい体制を構築します。

・継続的なメンテナンス: 定期的に古いデータや不要なデータを削除し、情報の鮮度と関連性を維持することが、AIの回答精度に直結します。

業務フローの可視化

Google Agentspace導入を成功させるには、業務フローの可視化で効果を最大化させる事も重要です。実施すべき事は以下の通りです。

・既存業務の徹底分析: 現在の作業工程、工数、所要時間、発生頻度を詳細に把握します。

・導入効果の予測と測定: 導入前後の比較データを作成し、時間短縮や人員削減効果といったROI(投資対効果)を算出します。

・戦略的な導入計画: インパクトの大きい領域から着手するなど、優先順位を明確にし、AI活用を前提とした業務フローの見直しを行います。

まとめと今後の展望

本セッションでは、Google Agentspaceが、情報のサイロ化という企業の長年の課題を解決し、業務効率をいかに向上させるかが、具体的な事例と共に示されました。Google Agentspaceは、単なる情報検索ツールではなく、AIエージェントが業務プロセスそのものを変革する力を持つプラットフォームです。

今後の展開として、MIXI社はデータ品質のさらなる整備、全社業務プロセスの可視化、そしてカスタムエージェントの作成支援などを通じて、その活用をさらに深めていく計画です。

このセッションで最も重要なメッセージは、AI導入の成功は「データ品質」と「業務プロセスの可視化」にかかっているという点です。ツールを導入する前に、自社のデータが整理され、業務フローが明確になっているかを見直すことが、その効果を最大化するための第一歩となります。

まずは、身近なヘルプデスクの一次対応や、散在しがちな資料の横断検索といった、効果を実感しやすい領域からスモールスタートを検討してみてはいかがでしょうか。そこから得られる成功体験が、組織全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させる原動力となるはずです。