Python 3.14登場!名前の由来は蛇じゃなくて、コメディ番組だった

システム開発からデータ分析、AI開発まで、ITの世界で非常に有名で人気のプログラミング言語「Python」。2025年10月7日には新しいバージョン「Python 3.14」の正式版がリリースされ、話題ですよね!

Python 3.14ではフリースレッドモードの正式サポートや、新しいテンプレート文字列の導入など、注目の新機能が追加され、ますます便利になりました。

ところで、この「Python」という名前の由来。ロゴも蛇がモチーフになっていますし、多くの方が大きな蛇を想像するのではないでしょうか?

しかし、実はその名前の由来は蛇ではありません。今回は、エンジニアの雑談ネタにもなる、Pythonの意外な名前の由来についてご紹介します。

由来は、まさかのコメディ番組!

Pythonの本当の由来は、開発者であるグイド・ヴァン・ロッサム氏が好きだったイギリスのコメディ番組「空飛ぶモンティ・パイソン」(Monty Python’s Flying Circus)です。

1980年代の終わり、グイド氏はクリスマス休暇中の趣味のプロジェクトとして、新しいプログラミング言語の開発を始めました。

その際、短く、ユニークで、少しミステリアスな名前が必要だと考え、読んでいた「空飛ぶモンティ・パイソン」の台本から「Python」という名前を選んだのです。

つまり、あの強力なプログラミング言語の名前は、ヘビではなく、1970年代に人気を博したシュールなコメディ番組に敬意を表して付けられたものなのです。

公式サイトのFAQが面白い

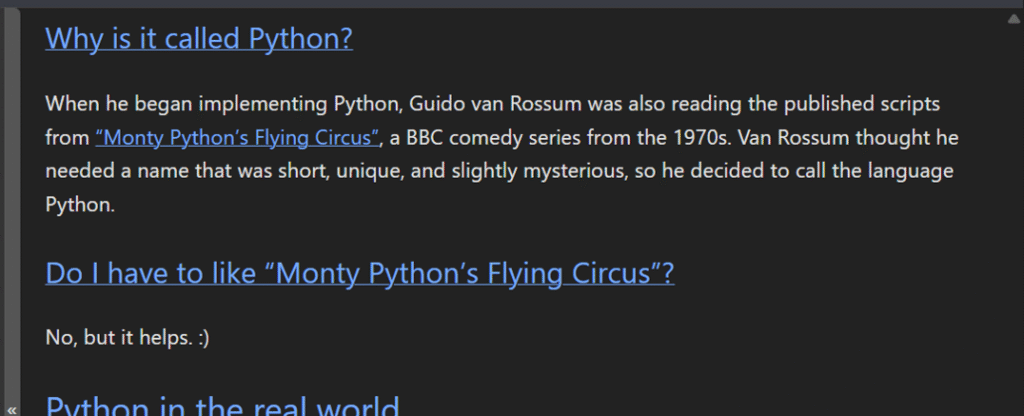

この由来は単なる噂ではなく、Pythonの公式サイトでしっかりと確認できます。

公式サイトのFAQページには、「Why is it called Python?(なんでPythonって名前なの?)」という直球の質問がちゃんと載っているんです!

さらに面白いのが、その下の質問。

「Do I have to like “Monty Python’s Flying Circus”?(『空飛ぶモンティ・パイソン』を好きじゃなきゃダメ?)」という質問まであること!

これに対する答えは「No, but it helps. :)(いいえ、でも好きだといいことがあるよ)」という、なんともウィットに富んだものです。

公式ドキュメントにこんなやり取りを掲載するなんて、Pythonの開発チームの遊び心やコミュニティの楽しい雰囲気やが伝わってきますよね。

Pythonの文化に根付く遊びゴコロ

「モンティ・パイソン」愛は、名前だけじゃありません。

Pythonのチュートリアルなどで、サンプルの変数名としてよく「eggs(卵)」や「spam(缶詰の豚肉)」という単語が出てくるな…と感じたことはありませんか?一般的には、プログラミングのサンプルでは「foo」や「bar」が多いものです。違和感を感じていた方もいらっしゃるかもしれません。

実はこれも、「空飛ぶモンティ・パイソン」の有名なスケッチ(コント)が元ネタです。

【こぼれ話】 迷惑メール「スパム」の由来も、モンティ・パイソンだった

サンプルの変数名「eggs」や「spam」が出てくるコント。このコントは、迷惑メール「スパム」の由来にもなっています。コントの舞台は、とある食堂です。

ウェイトレスが読み上げるメニューが「スパムと卵」「スパムとベーコンと卵」「スパムとソーセージとスパム」のように、ほとんど全ての料理に「スパム(缶詰の豚肉)」が入っているんです。これが、Pythonのサンプルの変数名の由来になったんですね。

お客さんの一人が「スパム抜きでお願い!」と注文しようとするのですが、ウェイトレスとの会話は一向に噛み合いません。

しまいには、店内にいたヴァイキング(海賊や略奪を働く戦士)の集団が、「スパム、スパム、スパム!」と大合唱を始め、まともな会話が成り立たなくなってしまう、というシュールな内容です。

この「意味もなく大量に繰り返されるもの」というイメージから、迷惑メールが「スパムメール」と呼ばれるようになったのです。

まとめ

毎日何気なく使っているPythonですが、その背景には開発者のユーモアが隠されていました。こんな裏話を知ると、なんだかPythonがもっと身近な存在に感じられませんか?

今度チームで集まったとき、「Python 3.14の新機能もすごいけど、そもそもPythonの名前の由来ってさ…」なんて話で、ブレイクタイムを盛り上げてみてはいかがでしょうか。