【Google Cloud Next Tokyo 2025】「日テレ “ZIP!” 番組企画支援エージェント」の実例で学ぶ!AI エージェント開発におけるデータ収集と改善プロセスの基礎 :講演レポート

Google Cloud Next Tokyo 2025とは?

Google Cloud Next は、Google Cloud が主催する大規模なオンサイトイベントです。2025年8月5(火)と6日(水)の2日間、東京ビッグサイトで開催され、オンラインでのライブ配信も行われます。

本イベントでは、最新のクラウド技術や生成 AI ソリューションが紹介され、業界リーダーによるセッション、革新的なデモ、ネットワーキングの機会を通じて、Google Cloud が実現する未来を体験可能です。

セッション情報

| セッション名 | 「日テレ “ZIP!” 番組企画支援エージェント」の実例で学ぶ!AI エージェント開発におけるデータ収集と改善プロセスの基礎 |

|---|---|

| セッション概要 | 日本テレビでは、コンテンツ企画制作への AI の積極導入を推し進めています。その一環で、情報番組『ZIP!』を題材に、総合演出の知見を構造化し、番組コーナー企画立案を支援する AI エージェントを開発しました。 本セッションでは、開発プロジェクトの概要と成果に加え、実際の開発を通して得られた AI エージェント開発におけるデータ収集と改善プロセスの重要なポイントを解説します。 |

日テレ『ZIP!』の舞台裏:AIエージェントが企画制作の常識を覆す、データ収集と改善プロセスの全貌

日本テレビホールディングス株式会社では、コンテンツ企画制作の現場にAIを導入し、クリエイティビティを強化する「コンテンツテクノロジー戦略」を推進しています。本セッションでは、朝の情報番組のコーナー企画立案を支援するAIエージェント開発の実例を基に、クリエイティブ業務におけるAIエージェント開発の要点が語られました。

そこから見えてきたのは、単なる業務効率化に留まらない、人の「暗黙知」をいかにAIに与え、改善していくかという、粘り強く本質的なプロセスでした。

テレビ業界に限らず、魂や情熱のこもったクリエイティブなアウトプットが求められる、あらゆる企業にとって非常に参考になる内容だったため、講演レポートをまとめました。

クリエイティブ業務におけるAIの役割とは

番組制作のようなクリエイティブな業務は、個人のスキルや経験に大きく依存します。総合演出がレストランのオーナーとして全体の品質を管理し、ディレクターがシェフとして具体的な企画を提案・制作する、といった役割分担が存在します。このプロセスにおける最大の課題は、総合演出が持つ「企画の採択基準」やディレクターの「こだわり」といった、言葉にしにくい「暗黙知」をいかに扱うかです。

この課題に対し、AIエージェントがクリエイターの業務を代替するのではなく、あくまで人に寄り添い、アイデアを引き出す「壁打ち相手」となることを目指しました。

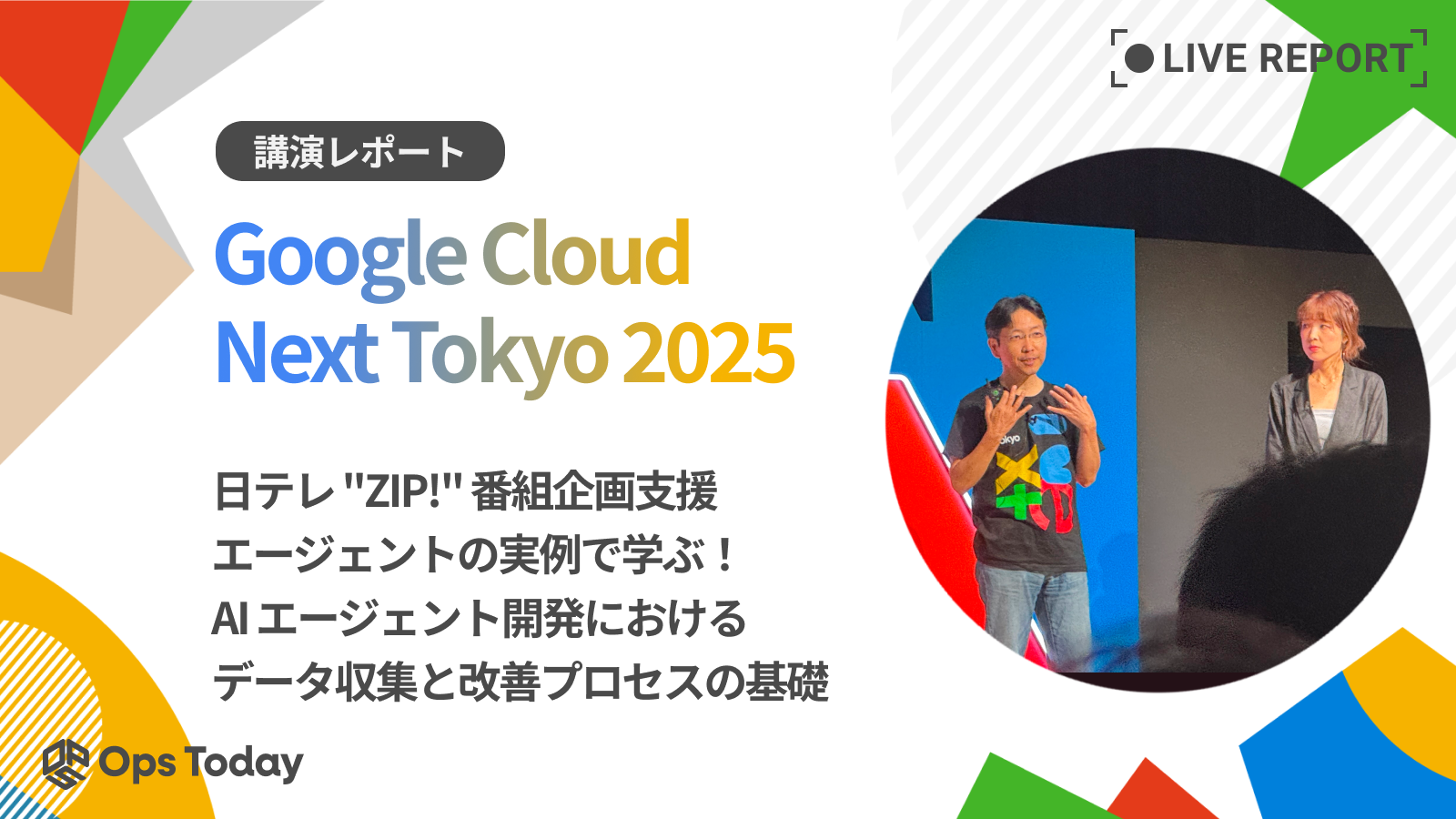

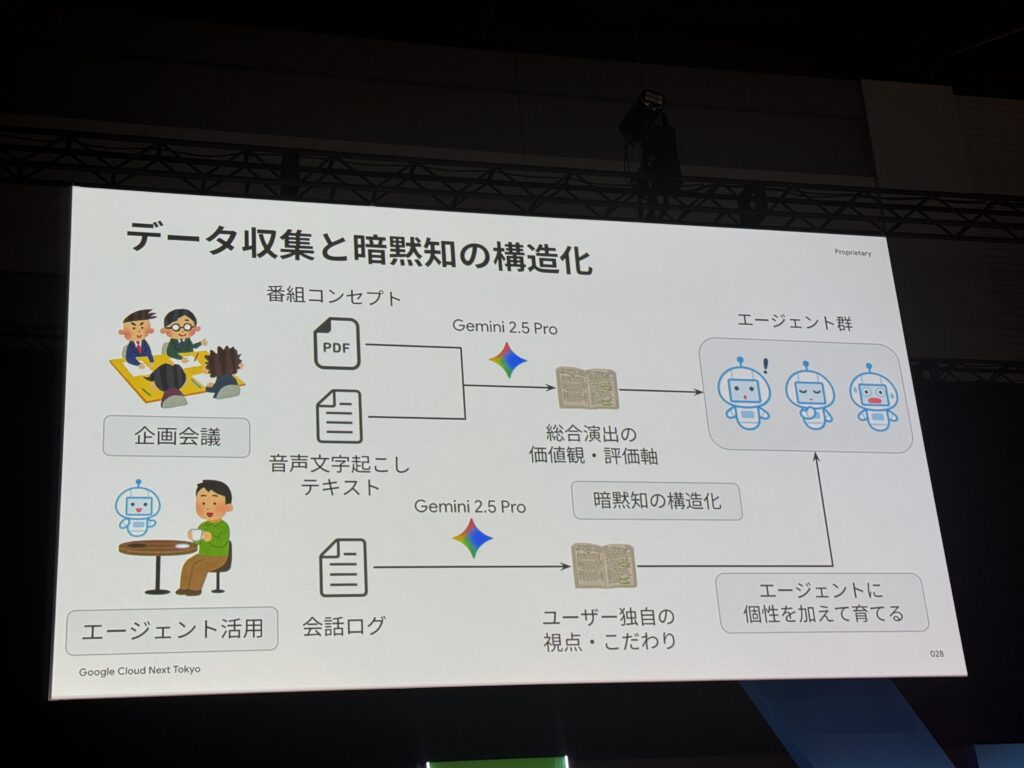

具体的には、企画会議のログから総合演出の判断軸を、日々の会話ログからディレクターの個性を抽出し、そこにGoogle検索などの外部情報を組み合わせて、企画支援エージェントを構築するというコンセプトです。

「時短」か「情熱」か。ユーザー体験を巡る試行錯誤

AIエージェント開発において重要なのは、「ユーザー体験(UX)」と「エージェントの行動」の掛け算です。どんなに優れたアウトプットをAIが生成しても、ユーザーの業務プロセスや感情にフィットしなければ、その価値は半減してしまいます。

開発チームは当初、企画書作成のような定型作業を自動化する「時短パターン」のエージェントを開発しました。しかし、総合演出からの反応は「魂が入っていない」という、示唆に富んだものでした。企画書は単なる通過点であり、その背景にあるディレクターの熱意や試行錯誤こそが本質である、という現場の価値観が浮き彫りになったのです。

次に、AIが答えを提示せず、ユーザー自身が答えを見つける手助けをする「情熱パターン」を試作。すると今度は「時短も欲しい」という意見が挙がりました。この経験から、開発チームは「時短」と「情熱」の「いいとこ取り」を目指すことになります。

そのために不可欠だったのが、既存の業務プロセスを深くヒアリングし、ワークフローの解像度を上げ、エージェントが本当に役立つポイントを見極めることでした。ITシステム開発における業務理解の重要性はよく語られますが、ユーザー自身も言語化できていないニーズを掘り起こすという、AIエージェント開発ならではの難しさと面白さがここにあります。

Gemini 2.5 Proが解き明かす「暗黙知」の構造化

AIエージェントに「魂」を吹き込む鍵、それは「暗黙知の構造化」です。この難題を解決するために活用されたのが、Gemini 2.5 Proでした。

企画会議の文字起こしテキストや番組コンセプトをGemini 2.5 Proにインプットすることで、総合演出の価値観や評価軸を構造化データとして抽出します。同時に、ディレクターとエージェントの会話ログを分析させることで、ディレクター独自の視点やこだわり、すなわち「個性」を学習させ、エージェントに反映させていきました。さらに、LLMによる自動処理だけでは汲み取りきれない暗黙のルールは、ユーザーからの明示的なフィードバックを通じて継続的に改善されます。

クリエイティブ業務の基軸は「個性」です。今回のプロジェクトでは、総合演出の「判断基準」にディレクターの「個性」を付加するアプローチが取られましたが、将来的には、ディレクターの「個性」を業務の「判断基準」にぶつけていく、より創造的なプロセスへの発展が期待されます。

Agent2Agentが拓く、自律連携するAIの未来

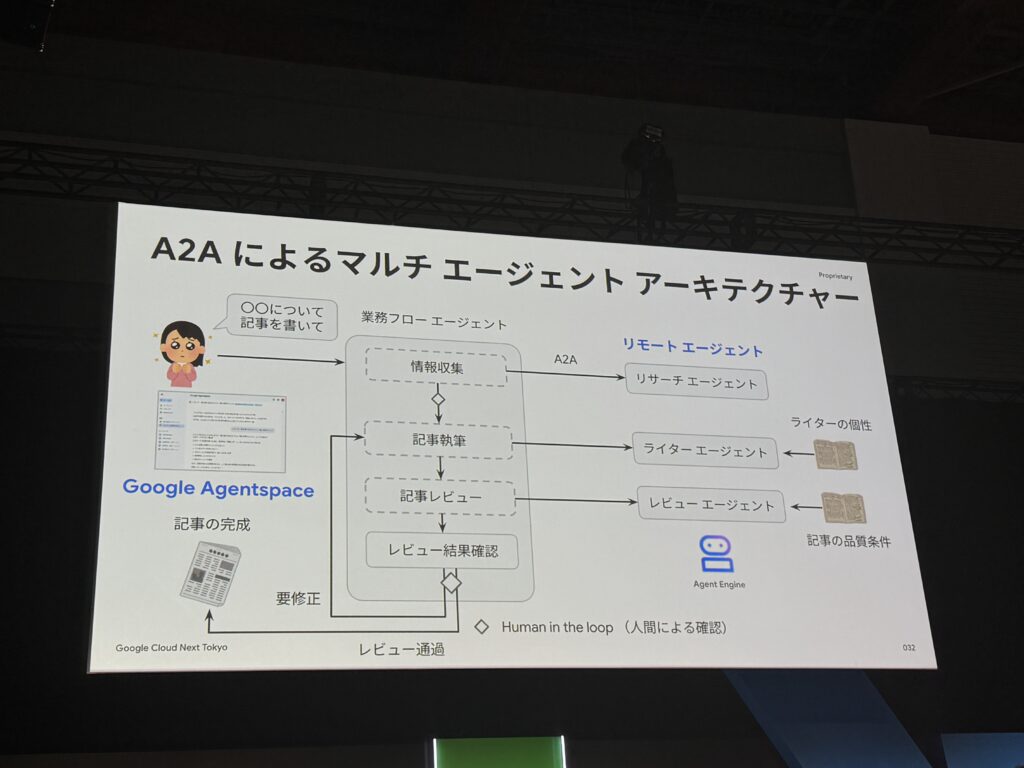

セッションでは、単一のAIエージェントがタスクをこなすだけでなく、複数のエージェントが自律的に連携して、より高度な目的を達成する未来像が示されました。その中核となるのが、A2A(Agent2Agent)と呼ばれるオープンプロトコルです。

A2Aは、「クライアント」エージェントと「リモート」エージェント間の通信を促進するために設計されています。クライアントエージェントがタスクの作成と伝達を担当し、リモートエージェントはその指示を受けてタスクを実行し、正確な情報を提供したり、あるいは適切な行動を取ります。将来的には、今回の事例におけるディレクターと総合演出のように、異なる役割を持つエージェント同士を組み合わせて、より複雑な意思決定を支援する構想も語られました。

このマルチエージェントアーキテクチャの具体的なイメージとして、ネット記事を執筆するデモが紹介されました。ユーザーがGoogle Agentspace上で指示を出すと、以下の流れで自律的に記事が生成されます。

| エージェント名 | 役割 |

|---|---|

| 業務フローエージェント | 全体の進捗管理とエージェントへの指示出しを行う |

| リサーチエージェント | 指示に基づき、インターネットなどから情報収集を行う |

| ライターエージェント | 収集された情報と、あらかじめ学習した特定の個性(文体や視点)を反映して記事を執筆する。 |

| レビューエージェント | レビュー結果を確認。もし修正が必要であれば、再度ライターエージェントに指示を戻す。 |

このように、各エージェントが特定の業務に特化するマルチエージェントの構成には大きなメリットがあります。それは、ひとつの巨大な万能エージェントを育てるよりも、役割分担された個別のエージェントを育成・メンテナンスする方がはるかに簡単であるという点です。このアプローチにより、開発の効率性と拡張性が大幅に向上し、より専門的で質の高いAIエージェント群の構築が可能になります。

まとめ

今回のセッションで示されたのは、クリエイティブな現場におけるAIエージェント開発の成功の鍵が、単なる作業の自動化ではなく、「暗黙知の構造化」と、ユーザーの「個性を育てる」という、人間中心のアプローチにあるという事実です。Gemini 2.5 Proの圧倒的なデータ分析能力と、Agent Development Kitによる高速なプロトタイプ開発が、この試行錯誤のプロセスを技術的に支えました。

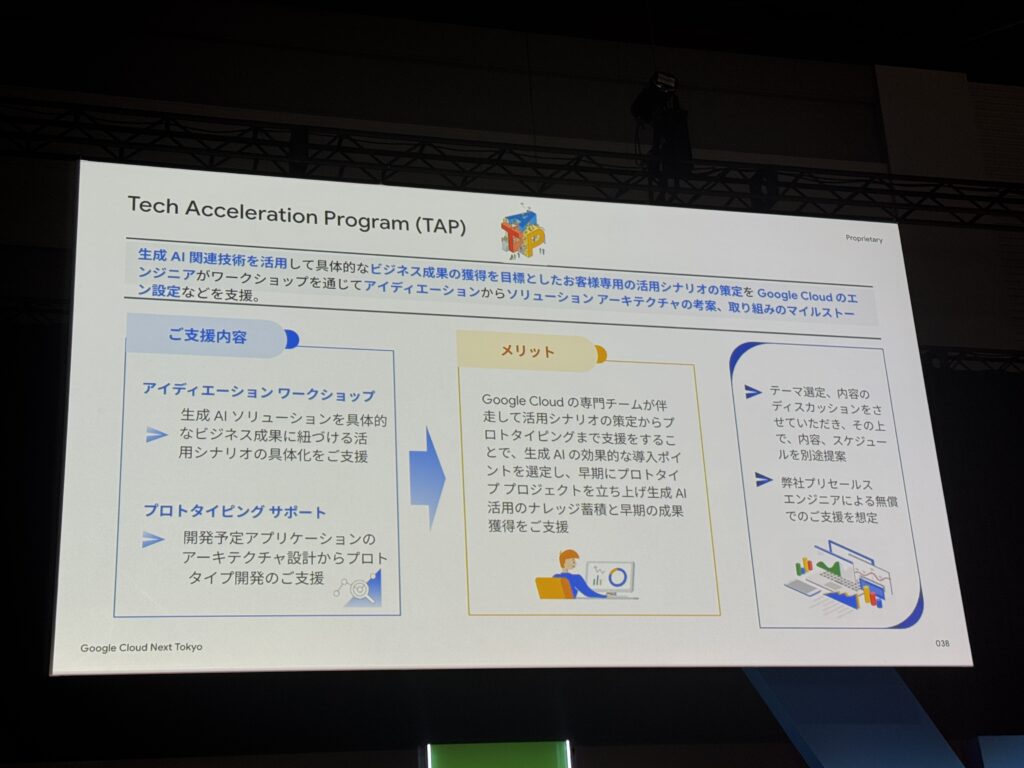

この事例は、AIが人間の創造性を奪うのではなく、むしろそれを拡張するパートナーになり得ることを力強く示しています。もし、あなたの組織でも同様の課題を抱えているなら、まずは身近な会議の議事録やチャットログといった「暗黙知の宝庫」を、最新のAIで分析することから始めてみてはいかがでしょうか。また、Google Cloudが提供するTech Acceleration Program (TAP)のような専門家による伴走支援プログラムを活用することも、成功への近道となるでしょう。